宋志平:“走出去”要向中高端邁進

中國裝備已是世界一流

我國的建材裝備世界一流,性價比好,“走出去”過程中,要事先謀劃一套布局、一套打法和一套規則,各企業間要有分工、有協作。

記者:業內人士都知道,在實施“一帶一路”戰略過程中,首要任務就是基礎設施建設,搞基礎建設就必然需要建筑材料。李克強總理最近的幾次出訪,都在國外大力推廣中國的鋼鐵、水泥、玻璃等基礎原材料的成套裝備。您認為中國企業在裝備“走出去”方面有什么優勢?

宋志平:鋼鐵、水泥、玻璃這些行業在國內基本上都過剩了,這些材料都是“短腿”產品,受銷售半徑影響,不太可能運到國外去,只可能在當地生產。“一帶一路”給我們的成套裝備帶來了機會,我們的成套裝備本身也具備了“走出去”的實力。

第一,經過改革開放30多年的發展,我國在水泥、玻璃、陶瓷、新型建材等基礎原材料領域的成套技術和大型裝備都是世界一流的,不輸給發達國家。陪同李克強總理出訪德國時,在總理午餐會上,我講中國的水泥、玻璃裝備都是世界一流的,全球許多跨國集團都用我們的裝備,過去我們很羨慕的德國企業也在用我們的裝備。

第二,中國裝備的性價比好。國外很多水泥廠、玻璃廠都讓中國企業去建,比如中國建材、中材等在全球建了很多廠,原因就是我們的裝備性價比好,價格和成本都很低。中國造的設備,技術是一流的,質量是精良的,價格是非常有競爭力的。

這些年,中國成套裝備“走出去”已經走了很長的路。在水泥和玻璃領域,中國企業做了很多EPC和EP工程,中國建材集團已經在國外做了超過70條的水泥生產線項目、30多條玻璃生產線。我們以前的“走出去”也有很多值得思考和總結的問題:一是沒有統一的組織,都是一家一戶地干,屬于“打一槍換一個地方”,是“游擊隊”的打法。二是“走出去”的企業沒有強大的金融支持,后勁乏力。三是沒有系統地考慮市場劃分,缺少周密的布局規劃,也沒有建立很好的運營模式,不是考慮整體怎么賺錢,而是為建工廠而建工廠,拿到項目就干,干完就走人,沒有很好地延伸服務,導致國外工程承包市場越做越窄。我們做的多是日本、德國等公司不愿意做的項目,都是在又臟又苦又累的地方,加上競爭中盲目殺價,經濟效益也不好。這些現象和問題應該很好地總結和反思。這一次我們的裝備“走出去”,就要事先謀劃一套布局、一套打法和一套規則,各企業間要有分工、有協作。

“走出去”要向中高端邁進

中國裝備“走出去”要突出質量要素,要和金融合作,管理、服務要跟上,還有很重要的一點,就是中國標準要走出去。

記者:有人說,中國現在的外貿已經從生活用品的出口轉向生產用品的出口,這是“走出去”向中高端水平邁進的標志。您怎么看?

宋志平:過去這些年,中國出口了大量的鞋子、服裝等生活用品。隨著國內生產要素成本的提高,一些勞動密集型的生活制品類產業,大部分已經遷移到東南亞、南亞等國家。比如一些服裝、皮包等,過去都是中國制造,現在則是孟加拉、菲律賓制造。現在我們開始出口設備和裝備等生產用品。從生活用品的出口跨越到生產用品的出口,從單純的賣產品過渡到海外資本投資、到國外建工廠管理工廠,這是一次歷史性的邁進、一個歷史性的轉換。這充分說明企業“走出去”已經從中低端邁向中高端。這次“一帶一路”走出去的技術、裝備更會是中高端的,像我們生產的建材裝備在國際上絕對都是一流的。

在“走出去”向中高端邁進的過程中,我認為也有一些需要注意的地方:

第一,要突出質量要素。我們不能讓一些被淘汰的技術、或者被淘汰的裝備“走出去”,要把質量和品牌放在第一位,要突出中國品牌、中國技術,要突出一流品質、一流信譽,要真正努力打造“國家名片”,這是“走出去”成功的前提。

第二,“走出去”要和金融合作,不能只靠企業單打獨斗。實踐證明,單打獨斗只能是“拉長工”,賺不到大錢。只有我們與金融相結合,采用和主權基金合作、買方信貸、融資租賃等方式,互相配合“走出去”,才能讓技術裝備有比較好的價位,讓過去“走出去”干活不賺錢、瞎忙活的窘境不復重演,這也是需要我們認真研究的。

第三,管理、服務要跟上,全方位、系統地做項目,提供“一站式”“一條龍”服務。我們過去“走出去”做EPC就像“狗熊掰玉米”,幫人家建完了、教會了就走人,沒有在當地扎下根來。這些年我們也做了調整和嘗試,向對方提供管理工廠的“一站式”服務,下一步我們要突出這一做法,凡是“走出去”的項目,需要我們投資就投資,需要我們管理就管理,包括后續服務、零配件供應等,都做起來。

此外,還有一個非常重要的就是中國標準的“走出去”,從中國制造到中國創造。記得改革開放初期我們購買設備都是德國標準、日本標準,現在我們海外承包工程時業主要求的是歐洲標準、美國標準,國外對于中國標準還不大信服。近幾年,我們也在說服客戶采用中國標準,也有些EPC項目采用了中國標準,這就極大方便了“走出去”的工作。中國標準“走出去”,要求我們提高和完善現有標準,也要加入國際的一些標準化組織,還要在海外大力推廣中國標準。在國際競爭中,中國建材集團高度重視標準的制定,目前擁有15個國家及行業標準化委員會,“十二五”以來累計制定修訂國家、行業標準200多項,其中主導發布國際標準3項,在編國際標準9項。下一步,我們一方面要提高中國標準,向國際化邁進,另一方面要讓國際上接受中國標準。還要提到的是,各個國家的法律法規很多,“走出去”的企業必須了解這些法律法規,單靠一家家企業很難進行系統研究,還會做許多重復性工作,國家應統一組織,專門針對重點國家進行政策研究、法律研究,給企業在一帶一路“走出去”中提供法律指導和支持。

發揮中國建材集團的綜合優勢

中國建材集團在裝備“走出去”方面積累了一定的實力,取得了一定的成果,未來將與國內兄弟企業合作,共同開創中國建材裝備“走出去”的新時代。

記者:作為我國建材行業的龍頭企業,中國建材集團在“一帶一路”中有哪些優勢,將發揮怎樣的作用?

宋志平:經過這些年的發展,中國建材集團依托中國建材研究總院和中國建材國際工程公司雄厚的科研技術和成套設備的實力,在“走出去”的過程中已經建立起了一個世界一流的成套裝備、成套技術的集群。

中國建材集團擁有13家甲級資質的國家級科研設計院所,在上海、淮南、合肥、南京、涿州等地擁有10多個裝備制造基地,如上海新建機、凱盛重工、合肥院裝備基地、蚌埠院裝備基地、合肥神馬、南京輕機、北新機械等,集團擁有有效專利4200多項,榮獲國家科技進步一等獎1項,二等獎3項。歷史上我國建材行業的技術,包括浮法玻璃技術、新型干法水泥技術等,大都出自以中國建材研究總院為主的科研院所。

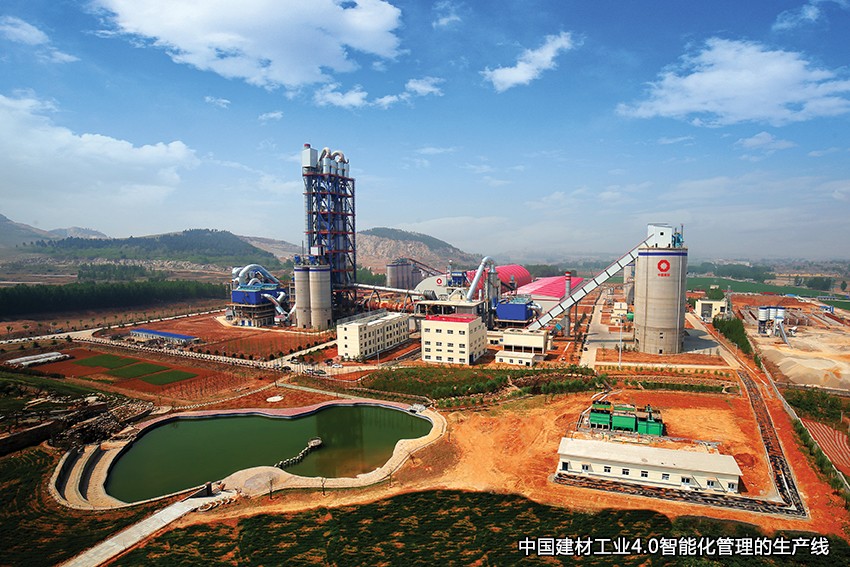

在水泥方面,集團有南京凱盛、合肥院、北京凱盛等大型的國際化工程公司,可承接2500噸到12000噸的生產線。我們最新研制的國際領先水平的智能化日產5000噸水泥熟料生產線已經在山東試運行,工業4.0智能化管理可以實現控制室無人值守,整條生產線所需員工不到100人,而且各項生產指標、排放目標均為目前最佳。這家水泥廠可以說是國內標桿式工廠,也是我們的王牌,展示了中國建材集團的技術和裝備實力。此外在節能環保、脫硫脫硝、濕法改造等方面,中國建材集團的技術和裝備也是一流的。其實在“一帶一路”的沿線國家,中國建材集團已經扎根其中,在俄羅斯、哈薩克斯坦、埃塞俄比亞、伊拉克、印尼、沙特、孟加拉等國建設了幾十條水泥生產線。最近中建材進出口裝備公司成功中標3.2億美元的沙特萬噸線項目。

在玻璃方面,集團有蚌埠院、中國建材工程、秦皇島院、中國新材院等國際化的工程公司,從300噸到1200噸的生產線,中國建材集團都可以做,而且是做到極致。擁有0.2~1.3mm系列STN級超薄玻璃生產線設計能力,掌握了超大型浮法玻璃生產線關鍵技術裝備,擁有太陽能超白玻璃成套技術及裝備。現在美國、歐洲的一些大型跨國公司都來訂貨,玻璃生產線成套裝備基本由我們提供。

在新材料方面,一是石膏板生產線,現在中國建材集團的石膏板生產線是公認的全世界水平最高的。法國圣戈班專門找我們購買,因為性價比高,而且采用了自主研發的脫硫石膏生產技術,實現了變廢為寶,降低了生產成本。最近我們專門開發了紙面石膏板新的發泡技術,可節約10%的石膏用量,大大降低了成本。二是玻璃纖維,集團旗下中國巨石自主研發了全球最大、最好的10萬噸級池窯拉絲生產線,噸電耗、噸能耗都是世界最低。中國巨石自主研發出了E6、E7等玻纖配方,大幅降低了生產成本,獲得美國、日本等國際專利授權。在當前經濟增長放緩的形勢下,中國巨石各項經濟指標表現突出。三是碳纖維,成功攻克碳纖維干噴濕紡技術,實現千噸級T700碳纖維裝備的完全國產化。

在房建材料方面,西安院具有新型環保磚瓦生產線裝備、咸陽院具有建筑陶瓷和衛生潔具成套裝備的設計、制造和工程總承包能力,非常適用于非洲、東南亞國家和地區。

我們還有成熟的電子商務平臺,以互聯網技術支持裝備“走出去”。擁有國內最好的建材產品跨境現貨交易平臺易單網和大宗網,并在12個國家設立海外倉,成功地將部分國內過剩產品銷售到國外。今年3月上線了優備網,以電子商務的模式實現備件供應、維修和生產管理服務業務的經營。上線1個月訂單總額超過200萬元。

總之,中國建材集團在裝備“走出去”方面積累了一定的實力,也取得了一定的成果。我們下一步的想法是,與國內兄弟企業合作,結合金融租賃等各種金融工具,運用互聯網、信息化、智能化等技術,集合投資、管理、后續服務等全產業鏈,開創中國建材裝備“走出去”的新時代。

從賣裝備到國際產能合作

我們已經從過去只賣裝備的時代,邁入全方位投資、進行產能合作的一個新時代。

記者:國家提出了“國際產能合作”,不再用“產能轉移”這個詞,這是一種理念上的創新,也是一種境界的升華。現在坊間盛傳中國建材集團將把在國內重組整合的成功模式復制到海外的說法,這是否將改變我國建材行業過去“走出去”打法比較單一的現狀,為“一帶一路”開辟新的模式?

宋志平:產能轉移是指公司為求得產能上的平衡,求得效益上的平衡,在國外建設新的生產線,同時陸續關掉國內的生產線。“產能轉移”一詞容易給人帶來誤解,認為我們是把工廠搬出去,外國則會誤認為是把落后的產能轉移過去。“產能合作”這種說法就不存在這方面的誤解,合作是雙方的,你需要什么,我就來做什么,照顧到對方的需求,又結合了自己的能力。“國際產能合作”的提法具有劃時代的意義。

在國際產能合作中,既可以賣設備,又可以賣技術,還可以合作投資,共同經營。國際產能合作很重要的一方面就是投資,產能合作不是簡單的EPC,也不是簡單地賣設備,而是要投資建廠,就是在“一帶一路”涉及到的國家加大投資,或全資,或控股,或參股,或租賃,各種方式都可以。現在我們已經從過去只賣裝備的時代,邁入全方位投資、進行國際產能合作的一個新時代。

中國建材集團按照這一模式,在埃及全資建設了一條年產8萬噸的玻纖池窯拉絲生產線,這條線是中國在海外投資建設的第一條大型玻纖生產線,填補了中東、北非地區玻纖制造業的空白,效益很好。在蒙古國投資建設的日產2500噸新型干法水泥生產線,是蒙古國最大的水泥生產線,今年上半年投產。李克強總理訪問哈薩克斯坦期間,我們與哈薩克斯坦協商投資建設一條玻璃生產線,將是哈薩克斯坦首條玻璃線,我們的計劃是建成樣板工程。

中國建材集團是一家善于整合重組的企業,我們在國際產能合作中,不僅重視直接投資,也非常重視并購重組。我們也希望能并購一些企業,利用現有企業的基礎再擴大海外市場規模,這也是中國建材集團一個成熟的打法。在海外從零開始投資建廠比較費勁,如果有一個基礎、有一班人馬,再去擴展會好一些。目前中國建材集團正在俄羅斯、印度謀劃并購項目。在并購重組的基礎上,我們也會重視技術改造,提升所在國建材行業、企業的整體技術水平和經營管理能力。

探求新的融資模式與組織模式

開展國際產能合作要改變過去單純依賴貸款的做法,要結合國家政策,尤其是金融政策,探求新的融資商業模式和組織模式,最終形成產業鏈縱向聯合、企業間橫向協作、政府引導推動的格局。

記者:我注意到,您剛才的講話中不斷提到“走出去”要和金融相結合,這是否意味著攜手金融將是“一帶一路”走出去成功的重要節點?

宋志平:開展國際產能合作一定要結合“一帶一路”的國家政策,尤其是國家的金融政策。我們過去是簡單的投資,借錢貸款投資,那樣做不了大規模。最近我拜訪了“絲綢之路基金”,了解到他們的資金屬于種子式資金,占比不能超過20%。我希望采用類似中國國新控股那樣的模式,企業出資10%,國家外匯出資90%。國家想投資找不到好項目,企業沒錢但是有好項目,而且會經營管理。我國建材、水泥、玻璃企業要“走出去”,但是目前國內這些行業都很困難,企業并沒有多少資金,怎樣才能“走出去”?我們要改變過去單純依賴貸款的做法,轉而探求新的融資商業模式和組織模式。我認為應該充分發揮國家目前強大的金融優勢,籌措成立建材投資基金,調動更多的資本參與到投資中,支持建材企業“走出去”。

建材行業的大企業和裝備制造的大企業應當加強溝通交流,總結過去“走出去”的經驗和教訓,探討下一步“走出去”的途徑和方式,統一思想,達成共識。在“走出去”的過程中,我們要認真研究布局,不能一窩蜂扎堆,不能跑到海外打亂仗,不能把中國的“過剩文化”搬到國外去。下一步,我們要打造大型的裝備集團,把工程公司、設計院、大型裝備企業等產業鏈上下游縱向聯合起來。企業之間,比如中國建材、中材、中信重工等國內大型集團,要加強橫向協作,也建議政府要起指導協調作用。發改委、商務部、外交部等部委制定規矩,安排布局,并利用亞投行、絲路基金等金融手段對企業加以指引,最終形成產業鏈縱向聯合、企業間橫向協作、政府引導推動的格局。

國際產能合作要互利共贏

國際產能合作是高質量的產能合作,是高效益的產能合作,是合作共贏的產能合作。

記者:讓別人贏才能共贏,這一直是中國建材集團的營銷文化。在中國建材集團這些年重組整合快速發展、特別是發展混合所有制經濟的實踐過程中,這種包容文化一直起著支撐、影響作用,在今后的國際產能合作中是否也將十分重要?

宋志平:我一直這樣認為,國際產能合作要突出三點:第一是高質量的產能合作,而不是把低水平的產能搬出去;第二是高效益的產能合作,不賺錢的合作不做,因為做企業一定要有效益;第三是要有合作共贏的思想。

過去,中國建材集團“走出去”過程中的“合作共贏”表現在三個方面。一是能為當地發展作貢獻。二是要和當地企業合作,有利益共享的思想。比如我們在土耳其做項目時,把EPC中的廠房建設分包給當地的企業,同時一些關鍵部件進行全球采購,最終建成土耳其最好的一條生產線,還獲得了當地政府的獎勵。三是和當地居民友好相處,熱心公益事業。比如我們在巴布亞新幾內亞的公司,每年都要搞一些捐助,當地居民非常歡迎,他們的總理也非常支持。我認為這很重要。要搞產能合作,要投資建廠,必須要融入當地文化,要有扎根下來精耕細作的思想,否則很難長久地發展下去。“一帶一路”中,我們一定要解決好這個問題。

作為一家央企,我們要培養一大批走得出去、留得下來的企業人才;我們要創造條件,讓大家能夠在國外艱苦的環境中待得住、待得穩;我們要成為一家名副其實的跨國公司,就一定要用跨國的文化來思考問題,這樣才能在“一帶一路”的機遇中抓住機會,才能有所建樹。

水泥地理版權與免責聲明

-

① 水泥地理gcement已申請注冊,凡本網注明"來源:水泥地理"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"水泥地理"獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明來源"水泥地理"。違反者本網將依法追究責任。

② 本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。 其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。

③ 如本網轉載稿涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。

會員登錄

會員登錄